防災スマホ 最新防災情報のテーマ iPhone、SIMフリー、ドコモ回線、MVNOについて

防災、iPhone、SIMフリー、ドコモ回線、MVNOについて

iPhone16×MVNO 災害時の通信術

自然災害が頻発する現代、スマートフォンは不可欠な防災ツールです。2025年5月時点の最新情報に基づき、SIMフリーiPhone 16とドコモ回線MVNOという人気の組み合わせにおける包括的な防災対策を提示します。この組み合わせはコストパフォーマンスに優れる一方、災害時の通信安定性や各種サービスの利用可否が気になるところです。

東日本大震災の教訓を踏まえたドコモの対策進化も考慮し、iPhoneの電波特性、MVNOでの災害用サービス実用性、情報収集・安否確認手段、ポータブル電源との連携までを具体的に分析・解説し、利用者が安心して災害に備えるための一助となることを目指します。

SIMフリーiPhoneとドコモ回線MVNOにおける災害時の通信

2021年10月1日以降に販売されるスマートフォンは原則としてSIMロックが禁止されており、最新のiPhone(未使用想定)も購入時点でSIMフリーです。このため、特定の通信事業者のSIMカードに縛られることなく、ドコモ回線MVNOを含む様々な事業者のSIMカードを利用できます。

SIMフリーであること自体が端末の電波受信性能に直接的な優劣をもたらすわけではなく、災害時を含めた電波受信の特性は、主に使用するSIMカードの提供キャリア(この場合はNTTドコモ)のネットワークカバレッジと品質、およびiPhone自体のアンテナ性能に依存します。iPhoneの特筆すべき機能として、iPhone 14以降のモデルでは、携帯電話通信やWi-Fiの圏外でも衛星経由で緊急SOSを発信できる機能が日本国内でも提供されています。

この機能により、地上波ネットワークが利用できない状況下でも、緊急通報サービスにテキストで情報を伝達することが可能となります。特に、2025年発売が見込まれるiPhone 16シリーズでは、この衛星通信機能の無償利用期間が延長される可能性も報じられており、災害時における通信確保の新たな選択肢として注目されます。

ドコモ回線MVNOは、NTTドコモの広範な通信インフラを利用してサービスを提供しています。したがって、基本的な通信可能エリアや災害発生時の基地局の復旧状況は、NTTドコモの対応に準じます。ドコモは災害対策として、基地局設備の耐災害性強化や、広範囲をカバーできる大ゾーン基地局の全国配備(人口カバー率約35%)などを推進しています。

しかし、大規模災害発生時には、安否確認や情報収集のための通信が特定の地域や時間帯に集中し、通信設備全体の処理能力を超える「輻輳(ふくそう)」が発生しやすくなります。ドコモは災害時においても重要通信を確保する責務がありますが、輻輳が長時間かつ広範囲に拡大すると、重要通信さえも通信しづらい状況となる可能性があります。

MVNOはドコモから借り受けているネットワーク帯域に上限があるため、輻輳時にはドコモ本家回線の契約者と比較して、通信速度がより大幅に低下したり、データ通信が繋がりにくくなったりする可能性が指摘されています。災害時には、救急・警察への通報や行政機関などの重要通信を確保するため、音声通話に対して発信規制(繋がりにくくする措置)が実施されることがあります。

この規制は、ドコモ本家の回線利用者だけでなく、ドコモ回線MVNOの利用者も対象となります。データ通信に関しても、前述の輻輳により著しい速度低下が発生し、実質的な利用制限に近い状態になる可能性があります。ただし、人命に関わる110番(警察)や119番(消防)といった緊急通報は最優先されるため、音声通話機能付きSIMカードを利用していれば、MVNO経由であっても発信は可能です。

ドコモの災害対策サービスとMVNOでの利用実態

NTTドコモは、東日本大震災における通信インフラの甚大な被害と教訓を踏まえ、災害対策を大幅に強化してきました。これには、ネットワーク設備の強靭化、重要通信の確保、そして被災者の利便性向上を目的とした多岐にわたる改善が含まれます。これらの対策は、ドコモ本契約者だけでなく、ドコモ回線を利用するMVNOユーザーにとっても重要です。本セクションでは、2025年5月時点におけるドコモの主要な災害対策サービスと、ドコモ回線MVNOユーザーによるそれらの利用可否および実用性を分析します。

主要サービスとMVNOでの利用

1.緊急速報「エリアメール」:

国や地方公共団体が発信する災害・避難情報を特定エリア内の対応端末に一斉配信するサービスです。ドコモの対応機種(iPhone含む)で特別な設定なしに受信可能で、ドコモ回線MVNOのSIMを挿入したiPhoneでも原則として受信可能です。2023年2月からは長周期地震動に関する情報も配信対象となっています。ただし、iPhoneの場合、受信したエリアメールは通知センターにのみ保存され、通知から消えると後から確認できない点に注意が必要です。

2.災害用伝言板:

大規模災害発生時に安否情報を登録・確認できるサービスです。NTT東西提供の「災害用伝言板(web171)」はインターネット経由で利用でき、ドコモ回線MVNOユーザーもスマートフォン等からアクセス可能です。ドコモ独自の「災害用伝言板」は震度6弱以上の地震等で利用可能となりますが、「ファミリー割引グループ安否確認機能」と「登録お願いメール機能」は2026年3月31日をもって提供終了予定です。

3.00000JAPAN(ファイブゼロジャパン):

大規模災害時にキャリアを問わず誰でも利用できる無料公衆無線LANです。MVNOユーザーもiPhoneのWi-Fi設定で「00000JAPAN」を選択すれば接続できます。ただし、通信が暗号化されておらず、偽アクセスポイントのリスクもあるため、利用は緊急時の情報収集や安否確認等の最小限にとどめ、個人情報入力や金融系サービスの利用は避けるか、VPN等でセキュリティを確保することが推奨されます。

4.復旧エリアマップ:

ドコモは災害時の通信障害状況や復旧見込みエリアを地図で公開しており、東日本大震災後の2011年3月20日から提供されています。この情報はドコモのウェブサイトから誰でもアクセス可能で、MVNOユーザーも状況把握に役立ちます。ただし、表示されるエリアは計算上の数値に基づくため、実際の電波状況と異なる場合があります。

東日本大震災以降のドコモの取り組みとMVNOへの影響

東日本大震災では、東北エリアの基地局の約45%がサービスを中断するなど、想定を超えるネットワーク被害が発生しました。この教訓から、ドコモは2012年2月末までに新たな災害対策を完了させ、基地局への長時間バッテリー配備、可搬型基地局や衛星エントランス回線の強化に加え、移動電源車や衛星携帯電話の配備、自治体への端末貸与や無料充電サービス提供といったインフラ強靭化と被災者支援策を進めてきました。

これらの設備投資は、ドコモ回線を利用するMVNOの通信安定性にも間接的に貢献しています。結論として、ドコモの主要災害対策サービスは、ドコモ回線MVNOユーザーも大部分が利用可能で実用的です。ただし、00000JAPANのセキュリティリスクやエリアメールのiPhoneでの確認方法など、各サービスの特性と注意点を理解した上での活用が重要となります。

iPhoneを活用した災害時の情報収集・安否確認戦略

災害発生時、iPhoneは重要な情報収集・安否確認ツールとなり得ます。その機能を最大限に活用するための戦略と、通信環境やバッテリーに関する注意点を解説します。

1. 情報収集手段

•オフライン地図の活用:

iOS 17以降のiPhone標準「マップ」アプリでは、事前に特定のエリアの地図をダウンロードしておくことで、インターネット接続がない状況でも現在地の確認や経路検索が可能です。旅行先や自宅周辺など、必要な地域の地図をあらかじめダウンロードしておくことが推奨されます。他にも様々なオフライン地図アプリが存在します。

•ニュース・防災アプリ:

「Yahoo!防災速報」や「特務機関NERV防災」といった専用アプリは、地震速報、津波情報、避難勧告などをリアルタイムで通知し、災害状況の把握に役立ちます。NHKの「ニュース・防災」アプリも、テレビ放送が見られない状況下で信頼性の高い情報源となります。これらのアプリは、オフラインでも一部機能(事前にダウンロードしたハザードマップなど)を利用できる場合があります。

•SNSの活用と注意点:

X(旧Twitter)やLINE、InstagramなどのSNSは、リアルタイムでの情報収集や発信に有用です。しかし、デマや誤情報が拡散されやすいため、公的機関のアカウントや複数の情報源で真偽を確認することが重要です。

•ポッドキャストのオフライン活用:

事前にニュースや防災関連のポッドキャスト番組のエピソードをダウンロードしておけば、通信環境がない状況でも音声で情報を得ることが可能です。

2. 安否確認方法

•災害用伝言サービス:

• 災害用伝言板 (web171): MVNO(仮想移動体通信事業者)ユーザーも利用可能なNTT東西提供のサービスで、電話番号をキーに安否情報を登録・確認できます。ドコモ回線MVNOの場合、ドコモ提供の災害用伝言板は安否登録などの機能に制限がある場合があるため注意が必要です。毎月1日・15日や防災週間などに体験利用が可能です。

• 災害用伝言ダイヤル (171): 「171」に電話をかけ、音声ガイダンスに従って安否情報を録音・再生できます。

•メッセージアプリの活用:

LINEなどの日常的に利用しているメッセージアプリも、安否確認の手段として有効です。テキストメッセージはデータ量が少ないため、通信回線が混雑している状況でも比較的送信しやすい傾向にあります。LINEには安否確認機能も搭載されています。

•iPhoneの緊急機能:

• 緊急SOS:

電源ボタンと音量ボタンの同時長押しなどで、警察・消防・海上保安庁へ迅速に通報できます。

• メディカルID:

iPhoneの「ヘルスケア」アプリから、アレルギー、持病、血液型、緊急連絡先などの情報を登録できます。ロック画面からでもアクセス可能に設定しておけば、救助者が情報を確認できます。• 衛星経由の緊急SOS (iPhone 14以降): モバイル通信やWi-Fiが利用できない圏外の場所でも、衛星通信を利用して緊急通報サービスにテキストメッセージで連絡できます。

•オフライン通信アプリ:

「Bridgefy」や「Briar」といったアプリは、BluetoothやWi-Fi Directを利用し、インターネット接続がない状況でも近距離にいる他のユーザーとメッセージのやり取りができる可能性があります。

3. 圏外・バッテリー消費への対策

•圏外への備え:

オフライン地図の事前ダウンロードや、オフラインでも利用可能な防災情報の準備が重要です。iPhoneは圏外の状況では電波を探索し続けるため、通常よりもバッテリー消費が早まることがあります。機内モードを一時的にオンにする、Wi-Fiが利用可能であればそちらに接続するなどの対応も有効です。

•バッテリー消費を抑えるテクニック:

iPhoneのバッテリー消費を抑えるためには、「設定」から「バッテリー」を選び「低電力モード」をオンにすることが効果的です。これにより、メールの自動受信やアプリのバックグラウンド更新、一部の視覚効果などが制限され、バッテリー持ちが改善されます。その他、画面の明るさを手動で下げる、不要なアプリの通知をオフにする、Wi-FiやBluetoothをこまめにオフにするといった対策も有効です。

ポータブル電源とiPhone連携による持続的な情報通信確保

災害時における情報収集や安否確認の手段として、iPhoneなどのスマートフォンは不可欠です。しかし、停電が長期化するとバッテリー切れが深刻な問題となります。この課題に対応するため、最新の防災トレンドとしてポータブル電源の重要性が高まっています。適切なポータブル電源を選び、iPhoneと効果的に連携させることで、災害時でも持続的な情報通信を確保できます。

ポータブル電源選定のポイント

災害時に役立つポータブル電源を選ぶ際は、以下のポイントを考慮することが重要です。

• 容量 (Wh):

「Wh(ワットアワー)」はポータブル電源が供給できる総電力量を示します。個人のスマートフォン充電が主目的であれば300Wh~500Wh程度が目安ですが、家族での利用や複数機器への給電を想定する場合は1000Wh以上の大容量モデルが推奨されます。

• 安全性:

「防災安全協会推奨マーク」や電気用品安全法に基づいた「PSEマーク」が付いている製品を選びましょう。

• 出力ポート:

iPhoneを効率的に充電するためには、USB Power Delivery (USB PD)に対応したUSB-Cポートを備えたモデルが望ましいです。これにより急速充電が可能になります。

• 充電方法:

ACコンセントだけでなく、ソーラーパネルや車のシガーソケットからも充電できる製品は、停電が長期化した場合にも対応しやすくなります。

• 最新技術と利便性:

リチウムイオン電池の進化による小型軽量化、急速充電技術に加え、バッテリーの状態を最適に保つスマート管理システムを搭載したモデルも登場しています。一部の製品では、フル充電状態での長期保管に対応したものや、スマートフォンアプリによるリモート操作、大型LEDライトを搭載したものもあり、利便性が向上しています。

• パススルー充電機能:

ポータブル電源本体を充電しながら、接続したiPhoneなどのデバイスにも同時に給電できる「パススルー充電」に対応したモデルも便利です。これにより、コンセントが限られる避難所などでも効率的に電力を使用できます。

• 保管とメンテナンス:

長期保管する場合は、3ヶ月に一度程度の定期的な残量確認が推奨されます。また、高温多湿を避け、適切な場所で保管し、こまめに充電することで寿命を延ばすことができます。iPhoneとの連携活用法ポータブル電源とiPhoneを連携させることで、災害時の情報アクセスを維持します。

• 充電効率:

USB PD対応のポータブル電源と対応ケーブルを使用することで、iPhoneの充電時間を大幅に短縮できます。

• 必要容量の試算:

スマートフォンは1日に1~2回の充電が必要とされることが一般的です。iPhoneの機種ごとのバッテリー容量と、ポータブル電源の公称容量(Wh)、そして変換効率(一般的に70-80%程度)を考慮して、必要な充電回数を満たせるか試算します。

• iPhoneのバッテリー節約:

ポータブル電源による充電と並行して、iPhone自体の「低電力モード」の活用や不要な通知・アプリ動作の制限など、バッテリー消費を抑える設定も重要です。これらのポイントを踏まえ、自身の状況に合ったポータブル電源を選定し、iPhoneとの連携を準備しておくことが、災害時の情報通信確保において極めて重要です。

東日本大震災の教訓とドコモの災害対策の進化と現状

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、日本の通信インフラに未曾有の被害をもたらしました。NTTドコモ(以下、ドコモ)においては、東北エリアの基地局の約45%がサービスを中断し、約4,900もの基地局が一時的に機能停止に陥りました。この甚大な被害は、従来の想定をはるかに超えるものであり、ドコモにとって災害対策を抜本的に見直し、強化する大きな契機となりました。この教訓を踏まえ、ドコモは「災害対策の3原則」(設備の物理的な強化、代替伝送路の確保、迅速な復旧体制)を掲げ、災害に強い通信ネットワークの構築を進めてきました。具体的な取り組みとして、以下の点が挙げられます。

1.ネットワーク強靭化:

• 基地局への衛星エントランス回線の導入や、津波や波浪の影響を考慮した衛星自動追尾アンテナの搭載を進めました。

• 中継伝送路の多ルート化・ループ化、通信設備の二重化・分散設置も推進しています。

• 通信設備の物理的な強化(耐震性向上、防水対策、長時間停電に備えた非常用電源の確保など)も継続的に実施しています。

2.復旧体制の強化:

• 本社および各支社に災害対策室を設置し、平時から有事に備えた体制を整備しています。これには情報共有システムの活用や反復訓練による技術継承、新たな機材の活用も含まれます。

• 東日本大震災では、全国からの支援を含め総勢4,000名体制で復旧活動にあたり、約1ヶ月半後の2011年4月30日には震災前のサービスエリアをほぼ回復させました。これらの経験を活かし、迅速な復旧プロセスの確立に努めています。

• 行政機関や地方自治体とも連携し、災害時の通信確保に努めています。

• 一連の対策は2012年2月末までに対策の主要部分を完了させ、その後も継続的な強化が図られています。

3.重要通信の確保:

• 災害時においても、電気通信事業法で定められた警察(110番)や消防・救急(119番)などの重要通信を確保する責務を負っており、これらの通信を最優先で扱います。

• 大規模災害発生時には通信が著しく集中する「輻輳(ふくそう)」が発生しやすいため、全国の通信状況を24時間体制で監視し、必要に応じて通信量をコントロールする措置を講じます。輻輳が長時間かつ広範囲に拡大すると、これらの重要通信さえもつながりにくくなる可能性があるため、その制御は極めて重要です。

近年では、激甚化・広域化する自然災害や、能登半島地震などの教訓も踏まえ、通信設備の強化にとどまらない多角的な対策が進められています。特筆すべきは、2024年12月1日から、NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信事業者8社が連携し、大規模災害発生時におけるネットワークの早期復旧を目的とした新たな協力体制を構築・運用開始したことです。

これらのドコモによる災害対策の強化は、同社のネットワークを利用するMVNO(仮想移動体通信事業者)ユーザーにとっても重要な意味を持ちます。ドコモの通信インフラ自体の信頼性向上や迅速な復旧体制は、MVNOユーザーが災害時においても通信サービスを利用できる可能性を高めることに直結します。また、重要通信の確保に関するドコモの取り組みは、MVNOユーザーにも等しく適用されると考えられます。

結論

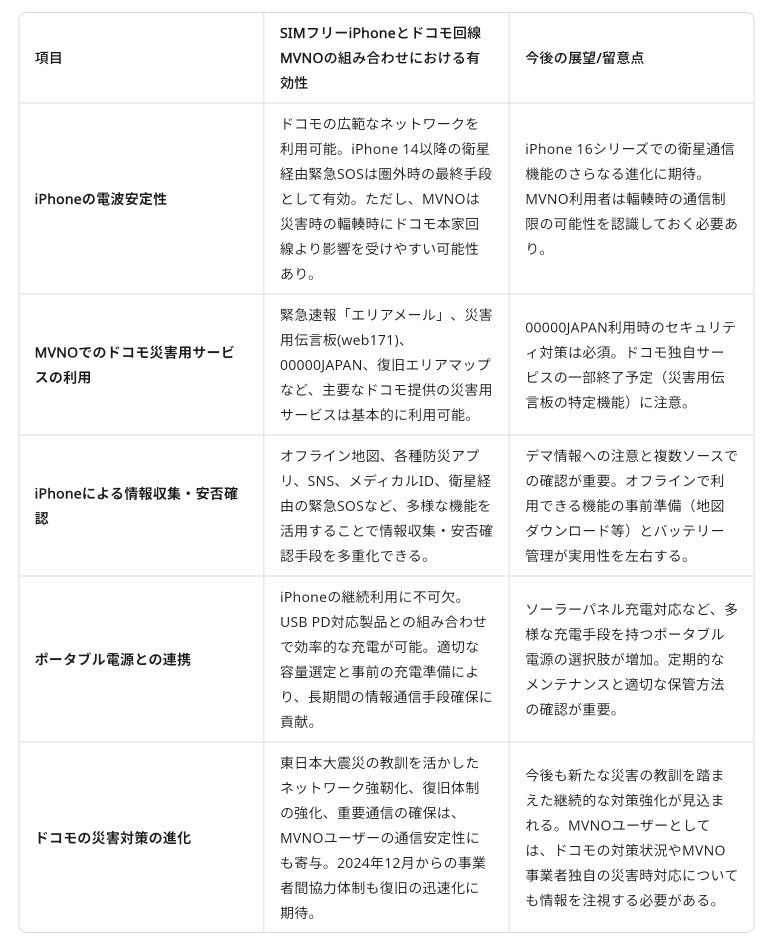

今回解説した各項目について、SIMフリーiPhoneとドコモ回線MVNOの組み合わせにおける2025年5月時点での最新防災対策の有効性と今後の展望を以下に総括します。

総括すると、2025年5月時点において、SIMフリーiPhoneと料金重視のドコモ回線MVNOの組み合わせは、適切な知識と事前準備を伴えば、有効な防災対策となり得ます。iPhone本体の進化(特に衛星通信)、ドコモの災害対策強化、そしてポータブル電源の普及は、この組み合わせの有効性を高めています。しかし、MVNO特有の輻輳時の影響や、各サービスの利用条件・注意点を理解し、オフラインでの情報収集手段の確保、ポータブル電源の準備といった主体的な対策を講じることが不可欠です。今後の技術進化やサービス内容の変更に常に注意を払い、自身の防災対策をアップデートし続けることが、いかなる状況下でも情報通信手段を確保し、安全を維持するための鍵となるでしょう。

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!

↓ ↓ ↓

地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!

↓ ↓ ↓

地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)

移住・住宅・移住先の仕事

50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅

【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。

【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス

【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)

地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング

災害に備える防災品

※広告